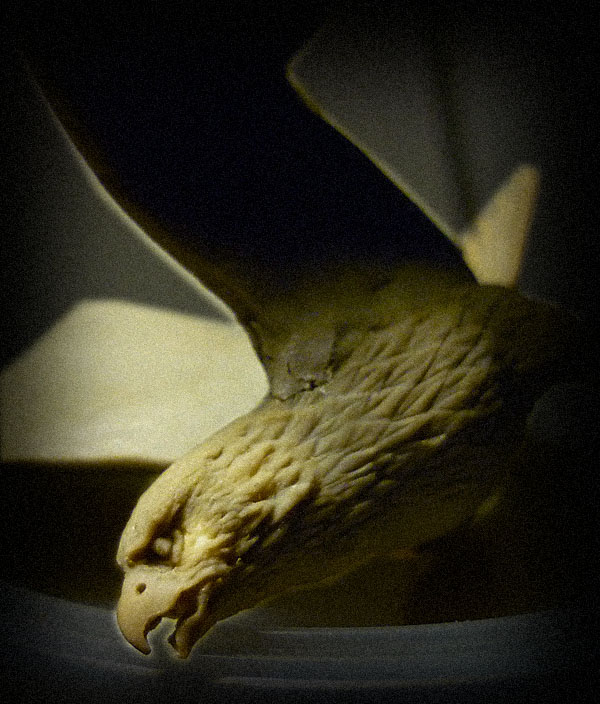

해동청은 우리땅에서 나는 매를 중국쪽에서 불렀던 이름이다.

해동, 즉 중국의 동쪽인 우리나라에서 나는 검푸른 색의 매를 해동청이라 불렀고, 우리가 아는 일반적인 갈색의 매는 송골매라 부른다.

일반적으로 우리나라에는 갈색의 일반 '매'와 흰색과 회색으로 이뤄진 '참매'가 있는데, 해동청은 몸집이 크고 바다 절벽에 산다 하였는데, 정확히 어떤 종류의 매인지는 현대에 와서는 정확히 알 수 없다.

다만 매사냥 전문가들은 오늘날도 동해안 등지에서 볼 수 있는 바다매중 크고 용맹한 것들을 해동청이라 부른 것이라고 고증하고 있다.

이 해동청의 1/9 스케일 모형은 앞서 만들고 있던 광개토태왕 흉상을 위한 소품으로 제작하는 것이다.

중국의 황제도 탐을 내서 조공으로 요구했으며, 군대에서도 사용되었던 우리나라의 해동청을 빚다보니 나도 매 한마리 길러보고 싶다는 생각이 불끈 솟는다.

(그러나 매는 천연기념물로 지정되어 있어서 함부로 포획하거나 기를 수 없다. 흑~)

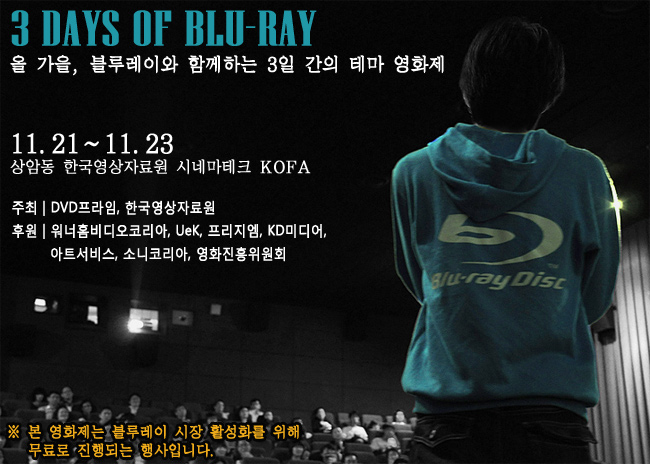

'블루레이'와 함께 하는 3일 간의 영화여행. 한국영상자료원에서는 DVD·블루레이 전문 포털 DVDPRIME과 블루레이 유관업체들과 함께 21일(금)~23일(일) 3일간, 상암동 시네마테크KOFA에서 ‘블루레이 영화제’를 개최한다. ‘3 Days of BLU-RAY'라는 이름으로 진행될 이번 행사는 제목으로 진행될 이번 행사는 3개의 테마로 3일간 개최되며, 현재 최고의 기대를 모으고 있는 <밴드 오브 브라더스> 블루레이의 10부작 올나잇 전편 상영을 비롯하여 최고의 음향과 영상으로 SF 영화의 전설 <매트릭스> 3부작 연속 상영, <내셔널 트레저 2> <핸콕> <호튼> 등 올 겨울 시즌 안방 극장을 공습할 대작 블루레이들의 전편 상영 등 다채로운 프로그램을 준비하고 있다.

영화 상영 외에도 김세랑(밀리터리 전문가·미니어처 제작자, <태극기 휘날리며> 군사자문)과 김봉석(영화평론가) 등이 참여하는 관객과의 대화, 소니코리아가 선보이는 X4000 시리즈&BDP-S350 등 최신 홈시어터 기기 상설 전시, 메이저 출시사의 블루레이 출시 예정작 프리뷰 등 다양한 부대 행사가 마련될 예정이다.

본 행사는 블루레이 프로모션과 부가판권 시장 활성화를 도모하는 취지에서 '무료'로 진행되며, 이를 통해 다양하고 대중적인 프로그램 진행에 기여할 것으로 보인다.

· 기간 : 2008년 11월 21일(금)~2008년 11월 23일(토) 3일간

· 장소 : 상암동 한국영상자료원 시네마테크KOFA 1관

· 주최 : 한국영상자료원, DVD프라임

· 후원 : 워너홈비디오, Uek, 프리지엠, 아트서비스, 소니코리아, 영화진흥위원회

· 부대행사 : 해설상영

- 21일 <밴드 오브 브라더스> 상영 전 해설 상영 : 김세랑(밀리터리 전문가, 미니어처 제작자.<태극기 휘날리며>군사자문)

- 22일 1시 <매트릭스> 상영 후 : 김봉석(영화평론가) * 상영 전 해설 김세랑(밀리터리 전문가, 미니어처 제작자.<태극기 휘날리며>군사자문) * 상영일정 19:00 입장시작 19:20 오프닝 소개 : 블루레이 추첨 이벤트 포함 19:30 BOB 작품해설 : 김세랑(밀리터리 전문가, 미니어처 제작자, <태극기 휘날리며> 군사자문) 20:00~21:13 1화 - 커래히 21:13~22:05 2화 - 디데이 22:05~22:25 휴식 22:25~23:30 3화 - 카랑탕 23:30~00:30 4화 - 보충병 00:30~01:00 휴식(간식) : 워너에서 지원. 가기 전에 간식이라도 주는구나. 안녕 워너. 01:00~01:56 5화 - 교차로 01:56~03:03 6화 - 바스토뉴 03:03~03:20 휴식 03:20~04:33 7화 - 한계점 04:33~05:32 8화 - 마지막 정찰 05:32~05:50 휴식 05:50~06:48 9화 - 우리가 싸우는 이유 06:48~07:51 10화 - 전역점수

PREV

PREV