2008년의 마지막 밤, 8시경 집을 나서서 보신각 인근의 영풍문고 앞으로 나갔다.

지난 여름을 뜨겁게 보냈던 이곳 종각 사거리에서 다시만난 그때의 얼굴들...

오늘 모인 인파는 약 7만명 이상이었고, 그중에 촛불시민들은 약 2만여명, 그리고 구호를 외칠때 따라하거나 촛불이나 피켓을 함께 든 심정적 지지 시민들 약2만여명... 사실상 전체 인원의 60% 이상이 촛불들이었다.

경찰이 미리 원천봉쇄를 해놓은 보신각 무대주변을 마치 포위라도 하듯 둘러싼 시민들과 깃발들은 가슴뭉클한 장관이었으며 시민들은 "독재타도, 해체 한나라당", "이명박 퇴진", "이명박은 물러가라"등의 구호를 세시간 내내 목이 터져라 외쳐댔다.

그러나...

집에서 TV중계를 통해서 시청을 한 분들은 이런 상황을 전혀 눈치챌 수 없었을 것이다.

주관중계를 맏은 KBS는 모든 가수들의 노래를 립싱크 처리해 현장음을 내보내지 않았을뿐만 아니라 사람들의 함성은 미리 준비된 효과음향으로 대체했고, 제야의 종은 세네번 정도 치는 시늉만 했지 현장에서는 실제로 타종이 제대로 이루어지지 않았다.

매년 33번 울리던 제야의 종 타종마저도 대~충 넘겨버리고 이런저런 편집과 짜깁기 방송으로 해치워버렸다.

이미 방송장악의 첫번째 희생자가 되어 정권의 나팔수로 변모한 KBS의 정체가 드러나는 순간이었다.

눈 뜬 장님...

국민의 눈과 귀를 막는 것이 이명박이 방송을 장악하려 하는 이유이고, 실제로 그 패악을 몸으로 체험하는 순간이 바로 오늘이었다.

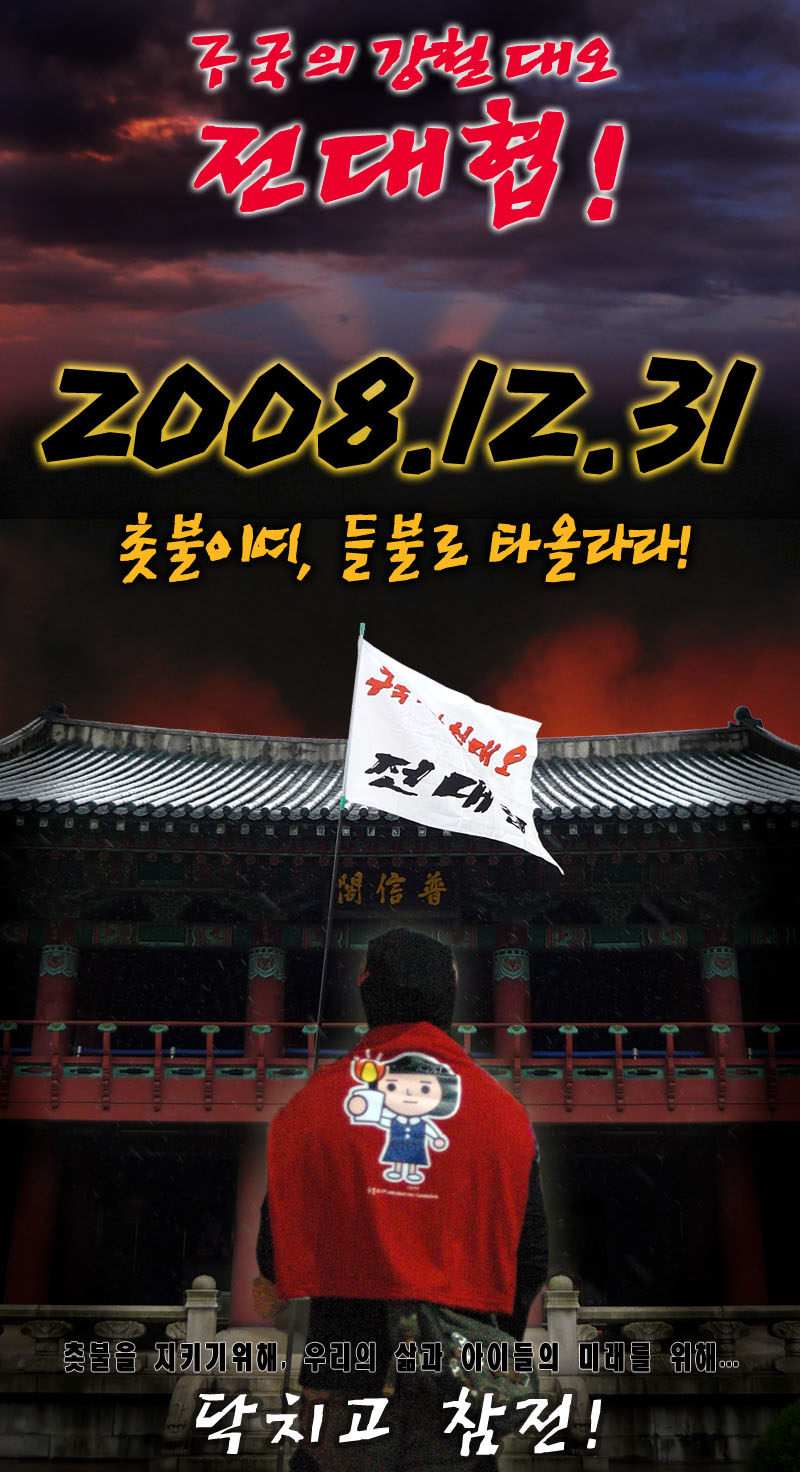

지난 8월 15일 한국은행앞 로터리에서의 대규모 도심 집회를 마지막으로 한동안 볼 수 없었던 수많은 깃발들이 다시 거리로 나왔다.

물론 전대협의 거대한 스머프 대장기도 그 한자리를 당당히 차지하고 펄럭였다.

종각 사거리를 완벽하게 전경버스 차벽으로 봉쇄한채 현장중계가 대학로 이원중계로 넘어가보신각의 상황이 TV에 나가지 않을때면 여지없이 방송차로 해산명령을 읆어대던 종로경찰서장에게 반년전의 그때처럼 "노래해~!"를 연호하는 시민들...

열발짝만 달려가면 무대를 점령해 버릴수도 있고, 불과 1~2개 중대 밖에 안되는 병력들이 시민들의 사이에서 오도가도 못하고 서있는데 손가락 하나도 안대는 착한 사람들...

도대체 이런 촛불시민들을 폭력적이니 전문시위꾼이니, 촛불좀비니 매도하는 당신들은 정녕 어느나라 경찰이고 어느나라 정당이며 누구를 위한 언론인가!

이건 YTN의 동영상이다.

KBS처럼 완전히 노골적으로 편집하지 않아서 뒷부분에 시민들 인터뷰할때

도저히 가릴 수 없어 계속 비춰지는 피켓과 깃발들.

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

만쉐이~~!!!

그럼 방송에서는 보여지지 않은 보신각 주변의 실제 모습은?

유튜브에 올라와 히트친 동영상.

KBS와는 달리 제대로 보도를 한 MBC 뉴스데스크 보도

역시 보도를 한 SBS 뉴스 장면.

보신각에 울려퍼지는 '임을 위한 행진곡.'

방송장악하겠다는 쥐색MB,

4대강 대운하 삽질하겠다는 쥐색MB,

나라 말아먹고 경제 운운하는 쥐색MB,

국민자유 억압하고 민주주의 깽판치는 쥐색MB,

전과 14범 출신으로 법치주의 운운하는 쥐색MB,

딴나라당 앞세워 날치기해대는 쥐색MB,

2008년 12월 31일은 쥐색MB 잡는 날!

투쟁~!!!

인터넷 서핑을 하다가 발견한 마법의 책장.

책의 양에 따라 완전히 접어둘수도 있고 주루륵 펼치면 넓어지는 깜찍한 아이디어 가구다.

공산품은 아닐 것 같고 아마도 디자이너의 작품이겠지만, 언젠가는 만들어보고 말테다!

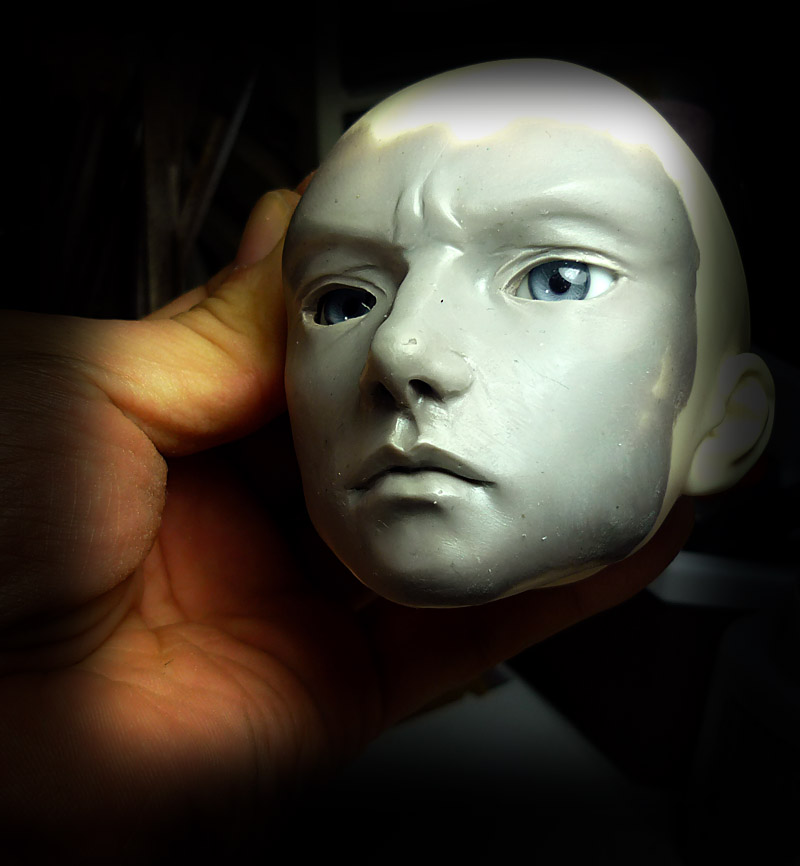

참 싸가지 없어 보이는 얼굴...

그러나 그 한구석에는 슬픔이 담겨있는...

...

Bad Boy.

*구체관절 인형용 헤드 제작중.

PREV

PREV