일하는 짬짬이 만든 광개토태왕 흉상도 어느덧 완성을 목전에 두었다.

몇가지 잔손질과 추가작업이 있기는 하지만 일단 95%이상 완성이라고 볼 수 있다.

개인적으로 광개토태왕의 갑옷을 재현하며 가장 심혈을 기울인 부분이 찰갑 소찰의 재현과 함께 바로 이 목을 보호하는 경갑이다.

고구려 무사만의 독특한 실루엣을 만들어 주는 이 경갑이야 말로 핵심중의 핵심인 것이다.

경갑은 김해 가야고분에서 완형에 가깝게 출토된 유물을 바탕으로 만들었다.

오른쪽에는 경첩이 있고 왼쪽에는 걸고리가 있어 개퍠가 가능한 방식으로, 이미 판갑옷때부터 내려오는 방식이다.

유물중에는 개폐식이 아닌 것도 있으며, 작은 소찰을 이어붙인 것과 이번 제작예처럼 긴 종장판을 연결한 방식이 모두 존재한다.

투구나 갑옷과는 달리 정철법(못으로 고정한 방식)으로 만들어진 것을 재현했다.

보는 각도에 따라 다양한 실루엣을 만들어내는 오묘한 곡선을 잡아내는 것이 어려운 작업이었고, 얇으면서도 복잡한 곡면을 그려내야 하므로 기술적인 난이도 면에서도 가장 어려운 작업이었다.

완성이 되어 태왕의 손위에서 날개를 펼친 해동청.

복제를 위해 분할을 하면서 약간 미진하게 느껴지던 부분들을 다시 만들었다.

머리의 형태를 새로 만들었고 부리를 우리 토종매의 그것 처럼 잔뜩 휘게 만들었다.

꼬리에는 시치미를 달고 왼쪽 발은 태왕의 오른손에 일체형으로 만들어 나중에 무게를 지탱할 수 있게 한다.

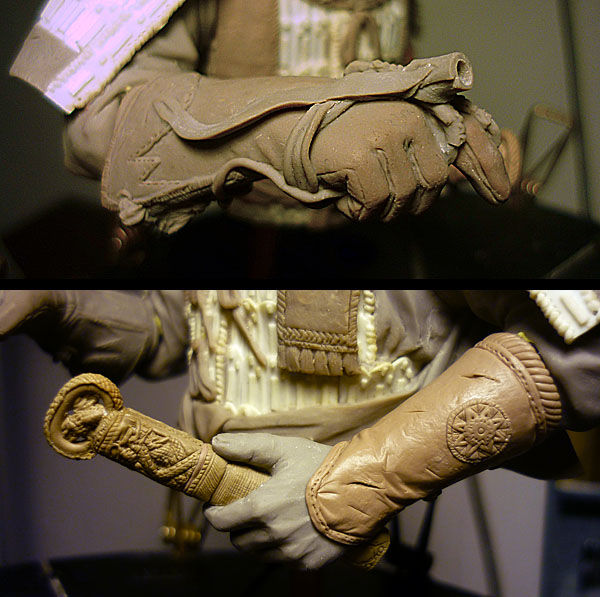

매사냥용 보호장갑을 착용한 오른팔.

가죽으로 두껍고 넉넉하게 만들어진 이 장갑을 끼면 누구라도 주먹대장이나 헬보이 처럼 되어 버린다.

왼팔은 쌍용문 환두대도를 잡고 있는 것으로 만들었는데, 가죽으로 된 보호갑을 차고 있는 상태다.

하루빨리 복제한뒤 색칠해보고 싶은 욕구에 몸살이 날 지경이다.

태왕의 흉상작업이 한동안 다른 작업으로 진행이 느리게 이루어졌는데, 그래도 꾸준히 작업한 결과 70% 정도의 진행률을 보이게 되었다.

헤드를 완성한 직후부터 진행된 몸통의 작업은 갑옷과의 싸움이라 해도 과언이 아니다.

조형적인 부분은 물론이거니와 기술적으로도 난이도가 높은 작업이라서 속도가 나지않는 고된 작업이기 때문이다.

기본적으로 갑옷은 작은 철편을 가죽끈으로 연결한 기병용 미늘갑옷이다.

고구려 고분벽화는 물론이고 출토유물이나 가야, 백제등의 주변국 유물에서도 거의 동일한 것이 출토된 바 있으며, 견갑, 흉갑, 경갑을 묘사한다.

광개토태왕은 대단히 실전적이고 무인의 기질이 강한 제왕이었이므로 제왕의 갑옷이라 해도 지나치게 장식적이고 화려하지 않은, 실전적인 갑옷을 착용한 것으로 설정해 기병용 갑옷에 약간의 장식성을 추가하는 정도로 컨셉을 잡았다.

갑옷미늘은 좌우겹침 기본원형과 마감용 미늘원형등 원형 세종을 만든뒤 복제해서 이어붙이는 방법으로 재현했고, 고구려와 가야 갑옷의 독특한 특징인 목을 보호하는 경갑은 스컬피를 빚고 깎는 작업을 통해서 모양을 잡았다.

드라마등에서는 삼족오가 고구려의 상징으로 등장하지만 벽화나 기록들을 통해 볼때 삼족오를 제왕의 상징으로 쓰진 않았고, 오히려 이 시기의 고구려는 천하의 중심이자 천손의 나라이며 황제국가임을 천명하기 위해 황룡을 제왕의 상징으로 사용했므로 갑옷의 중간에 두마리의 황룡장식을 추가했다.

지난주 초만 해도 마당의 단풍나무 잎이 여전히 푸른색이라서 '왜 이 나무는 단풍이 들지 않지?'하고 이상해 했는데, 지난주말과 이번주 들어 푸른물이 쏘옥 빠지며 붉고 누르게 물이 들더니 이내 마당을 수북하게 덮기 시작했다.

먼곳의 단풍은 걸으며 고개를 들어 즐기게 되지만 눈앞의 단풍은 이렇게 바닥에 떨어진 잎들을 보며 즐기는 것이 더 감성적인 것 같다.

단풍나무가 색색의 물감을 뚝뚝 떨구니 그 아름다움은 말로 표현이 어렵지만, 한편으로는 화려함을 떨구고 시린 겨울나기를 준비하는 나무의 결연함이 보이는 것 같기도 하다.

나무야 잎을 떨구고 북풍을 온몸으로 받아 낸다고 하지만 세상의 정치적, 경제적인 한파는 어찌 이겨내야할지... 그 해답이 쉽지만은 않다.

PREV

PREV